La Société de Langue et de Littérature médiévales d'Oc et d'Oïl réunit les enseignants de l'enseignement supérieur et les chercheurs français et étrangers spécialistes de ce domaine. Elle a plusieurs missions :

-

développer et établir des contacts entre médiévistes littéraires et linguistes, en favorisant l’échange d’informations au niveau national et international ;

-

encourager toute initiative tendant au développement des études médiévales (langue et littérature d’oc et d’oïl) au sein de l’université et en dehors ;

-

stimuler la recherche, l’enseignement et la vulgarisation dans ces disciplines ;

-

diffuser la recherche et les travaux des jeunes chercheurs.

À cette fin, le site conjointures.org propose un annuaire des membres, des informations mises à jour régulièrement (annonces de colloques, publications, informations officielles sur les postes et l’actualité ministérielle), un fichier des thèses et des documents bibliographiques à destination de l’enseignement secondaire.

Elle publie par ailleurs la revue Perspectives Médiévales, qui est accessible depuis l’automne 2012 sur le portail revues.org et co-organise avec l’université qui reçoit son Assemblée Générale un colloque, publié entre 2010 et 2019 par les Presses Universitaires de Paris-Sorbonne et, depuis 2021, en ligne sur le site des ressources en ligne de Librairie Droz.

Les médiévistes ayant un travail d'édition en cours peuvent le signaler à la section romane de l'IRHT via le lien ci-dessous :

https://romane.hypotheses.org/travaux-dedition-en-cours

Pour adhérer à la SLLMOO, vous pouvez contacter sa trésorière, Clotilde Dauphant. L'adhésion pour une année civile est de 30 € (10 € pour les doctorants) et le règlement peut se faire par chèque ou par virement.

Pour publier une annonce (sur une manifestation scientifique, une parution, un appel à contributions, etc., ou pour demander la mise à jour ou la création de votre page d’adhérent), vous pouvez contacter le webmestre de la Société, Yoan Boudes.

Littérature et pensée scolastique (XIIIe-XVe siècle), sous la direction de Valérie Fasseur et Jean-René Valette, Paris, Beauchesne, « Théologie historique », 2026.

Scolastique : dérisoire ou sérieuse ? Savante ou bornée ? Ratiocination ou perfection rationnelle de l’investigation universelle ? Virtuosité intellectuelle ou fi gement formel ? Peu de mots, assurément, résonnent de manière aussi contradictoire dans notre chambre cognitive.

Faut-il s’en étonner ? La scolastique, avec le Sic et non d’Abélard au xiie siècle, se construit sur l’exploration inextinguible de la contradiction. Elle progresse vers la vérité grâce au kaléidoscope des possibles logiques. En son âge d’or, du xiiie au xve siècle, auxquels est consacré ce volume, elle ne structure pas seulement la pensée des intellectuels. Imprimant sa forme et ses processus heuristiques à la littérature – latine ou romane – qu’elle érige en son extension, elle trouve en celle-ci non seulement un réceptacle et un lieu de diff usion, mais un révélateur. Codifi ée mais libre comme une forme fixe, elle est littérature à part entière, partageant avec elle les ambitions et les modalités protéiformes d’une architectonique savante dévouée à l’éveil de l’esprit.

Les vingt-quatre contributions ici réunies sondent la manière dont la littérature médiévale, tirant parti de sa propre diversité, sérieuse, comique, savante, ambiguë ou critique, s’est emparée de la scolastique pour faire d’un phénomène social qui aurait pu devenir un puissant outil de contrôle, un formidable moteur d’émancipation individuelle.

Retrouvez la présentation de l'ouvrage sur le site de l'éditeur.

Anthologie des Rhétoriqueurs, sous la direction d'Ellen Delvallée et Estelle Doudet, avec les contributions de François Cornilliat, Nathalie Dauvois, Adeline Desbois-Ientile, Philippe Frieden, Sandra Provini et de Natalia Bercea-Bocksai, Lucien Dugaz et Benedetta Salvati, Paris, Classiques Garnier, 2026.

Depuis la parution de l’Anthologie des Grands Rhétoriqueurs de P. Zumthor il y a près d’un demi-siècle, aucun travail d’envergure n’avait donné accès de manière globale aux oeuvres originales de ces poètes, chroniqueurs et dramaturges qui ont dominé le champ littéraire d’expression française des années 1450 à 1530.

Doté d’une introduction à jour sur l’état de la recherche et de différents outils de travail, ce livre, entièrement téléchargeable gratuitement, propose de redécouvrir une trentaine d’écrivains de France, Bourgogne, Bretagne, Savoie ainsi que leurs relations avec l’humanisme et l'Italie, via l’édition et le commentaire de 76 extraits et pièces intégrales.

Annonce par Estelle Doudet (UNIL)

Retrouvez la présentation et la table des matières sur le site de l'éditeur.

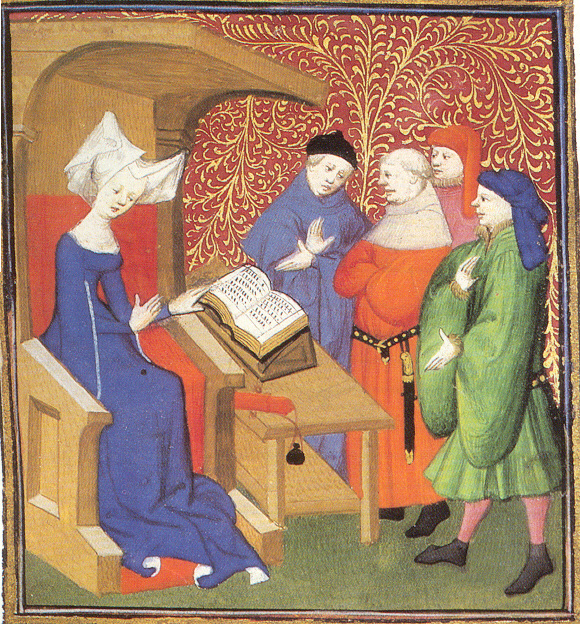

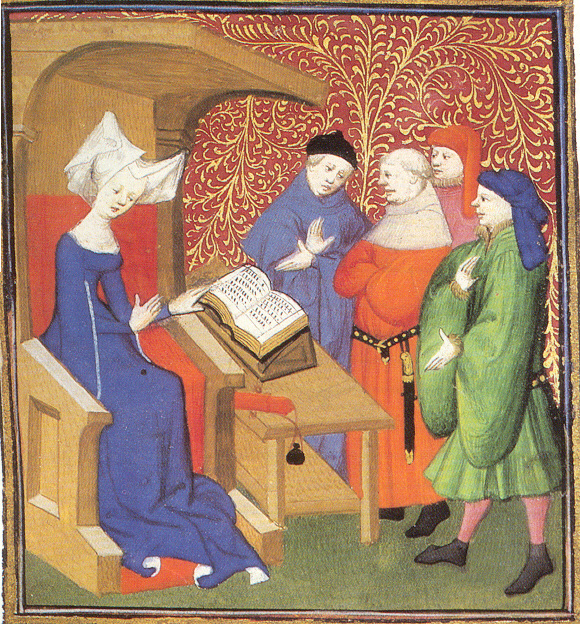

Professeur de lettres au lycée parisien Jacques-Decour, Marie-Laure Bulliard propose aux élèves de seconde de découvrir la poésie médiévale à travers la lecture et l’étude du recueil Cent ballades d’amant et de dame, de Christine de Pizan, dont Jacqueline Cerquiligni-Toulet a réalisé une traduction et une édition chez Gallimard. Elle porte sur les Cent ballades d'Amant et de Dame de Christine de Pizan avec une ouverture sur Le Livre de la Cité des dames. Tous nos remerciements à elle pour cette ressource diffusée ici.

Retrouvez ici (et dans notre onglet « Secondaire ») le document de présentation de l'ensemble de la séquence.

Meurvin. Prose épique du XVIe siècle, éd. Claude Roussel, Genève, Droz, « Textes littéraires français », 2026.

Meurvin, fils d’Ogier le Danois et de la fée Morgue, fait une entrée tardive et discrète dans l’univers épique médiéval. Son histoire n’est plus connue que par une version en prose dont le plus ancien témoin est le livre imprimé à Paris par Pierre Sergent et Jehan Longis en 1540. L’auteur anonyme de ce texte assure avoir « traduit » en prose un poème, vraisemblablement composé au XIVe siècle, qui prolonge le remaniement en alexandrins de La Chevalerie Ogier. Le récit combine des éléments très disparates. Sur une thématique proprement épique, dominée par l’omniprésence de la croisade, avec toutefois ici un enchaînement insolite d’abjurations et de fausses conversions, il tisse un réseau dense de corrélations interfictionnelles qui en font un authentique « centon épique » (F. Suard) ; il affiche en outre, par un recours complaisant à la magie noire et aux interventions diaboliques, une tonalité fantastique originale, de plus en plus prégnante au fil du récit. L’édition de Claude Roussel propose une riche introduction littéraire et linguistique, ainsi qu’un glossaire et un index.

ISBN : 978-2-600-06571-9

Retrouvez la présentation et la table des matières sur le site de l'éditeur.

La journée d'étude du groupe Questes aura lieu le 12 ou 13 juin 2026 à Paris et sera consacrée au thème suivant : « Le Moyen Âge à poils ».

L'appel à communication est disponible sur le carnet Hypothèses du groupe.

Cet appel à communication est ouvert aux étudiant.e.s de master, doctorant.e.s, jeunes chercheur.se.s en études médiévales, quelle que soit leur discipline. Les propositions de communication, d’une longueur de 300 à 500 mots, doivent être envoyées à jequestes@gmail.com avant le 12 février 2026. Elles devront être accompagnées d’une proposition de titre, d’une courte bibliographie, et d’une brève description des intérêts de recherche. Elles pourront donner lieu à une communication orale de 25 minutes, durant la journée d’étude qui se déroulera le 12 ou 13 juin 2026 à Paris.

Comité d’organisation : Matthieu Bayle, Line Bondetti et Donatien Guégan

Journée d'étude sur Cligès organisée par Nathalie Koble, Geoffrey Derain et Vanessa Obry, avec le soutien de la branche française de la société internationale de littérature courtoise et de l'ED 540 (Lettres, Arts, Sciences humaines et sociales).

Samedi 31 janvier 2026, 10h30-17h30, à l'ENS, 45 rue d’Ulm, Paris, salle des Actes

Programme

10h30 : Accueil et introduction.

11h-12h30 : Sophie Marnette (University of Oxford) - Les discours rapportés dans Cligès : quelques pistes d’analyse.

Claire Donnat-Aracil (Université Paris-Cité) - « ‘Quant Cligès antant le murmure’. Voix de la foule, silences de Fénice chez Chrétien de Troyes ».

Pause

14h-15h30 : Alain Corbellari (Universités de Lausanne et Neuchâtel) - La hantise tristanienne de Chrétien de Troyes.

Francis Gingras (Université de Montréal) - Cligès ou l’art de mieux faire accroire.

Pause

16h-17h30 : Christine Ferlampin-Acher (Université Rennes 2) - Cligès tendance Méditerranée : passéiste, mainstream, ou précurseur ?

Richard Trachsler (Université de Zurich) - Du Doppelkursus aux deulx parties. Cligès et sa mise en prose bourguignonne.

Retrouvez ici le programme.

Retrouvez les informations sur le site de la branche française de la SILC.